예화랑 창덕궁 개관 첫 전시

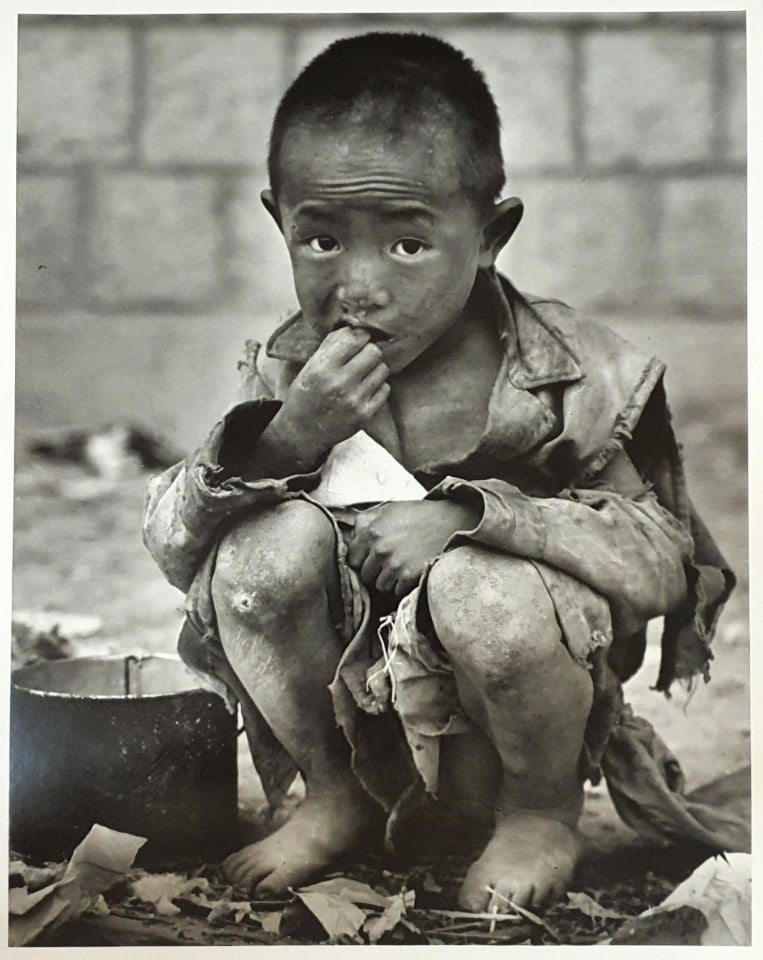

임응식, 전쟁고아, 1950.

지금 서울 종로구 예화랑의 새 공간에서는 1930년대부터

1950년대까지, 격동의 시대를

겪은 한국 사회가 펼쳐진다.

‘20세기를 대변하는 사진가’로 알려진 임응식의 사진 아카이브 전시 '아르스 포토그라피'가 열리면서다.

임응식, 연인, 1955.

1930년대 중반 만주에서 카메라를 잡고 2001년 세상을 뜨기 전까지 오직 사진에만 매달렸다.

만주부터 강릉까지, 그는 10여 년 동안 다양한 장소에서 사람과 풍경을 카메라에 담아냈다.

하지만 1945년, 태평양 전쟁을 겪으며 카메라와 함께 대부분의 자료들이 불에 타 없어졌다.

그가 가장 활발히 움직였던 1930년대 작품이 많이 남아있지 않은 이유다.

사진작가 임응식.

서울, 부산, 인천 등 전국 팔도를

쏘다니며 카메라를 들이댔다.

한국전쟁 당시엔 종군 사진기자로 활동했다.

'생활주의 리얼리즘'이라 부르는 사진들로 조국이 처한 참혹한 현실을 꾸밈없이 담아냈다.

단순 현장을 생생하게 기록하는 것에서 그치지 않고, 그 시대를 살아냐는 사람들의 이야기를 깊이 있게 담아내며 당시 사진들은 역사적 자료가 됐다.

임응식, 인천 성당, 1950.

박서보와 같은 유명 작가들, 고건축, 평범한 길거리 모습까지 대상도 가리지 않았다.

그를 '다큐멘터리 사진가'로 부르는 이유도 이 때문이다.

이번 전시에서는 1930년대부터 1950년대까지의 작업들을 조명한다.

임응식의 렌즈를 통해 일제강점기, 해방과 한국전쟁, 그리고 전후(戰後) 회복기를 모두 경험해 볼 수 있다.

임응식, 소생-림스그램, 1945.

물감과 캔버스 대신 현상액과 인화지를 사용해 추상화를 그렸다.

독창적인 추상화 작품들에는 자신의 성 '임'에서 따 온 ‘림스그램‘이라는 제목을 붙였다.

모두 조국의 해방을 겪은 뒤 강렬한 감정을 담아낸 작업이다.

임응식, 구직, 1953.

전쟁통에서 고군분투하는 민족의 모습을 주로 선보였다.

부서진 건물, 황량한 거리, 그 속에서 살아가는 사람들과 피란민들의 모습을 가감없이 드러내며 세계 언론의 주목을 받았다.

이번 전시에서도 당시 전시됐던 사진들을 만날 수 있다.

전시는 내년 1월 24일까지 이어진다.

임응식, 명동부감, 1954