정부가 내년 1월 25년만에 기초생활보장제의 자녀 부양 책임을 완화하면서 아들과 딸의 부양비 차등 적용을 폐지한다. 아들 선호 사상이 사라진 데다 부모 부양 기피 풍조를 반영한 것이다. 지난해 2월 서울 중구의 한 쪽방촌 모습. 연합뉴스

"요즘 (자녀들이) 독립해서 나가서 사는데 부양이라는 말 자체가 부담스러워요."(64·여)

"(자녀에게)더 주지 못하는 게 안타깝지요. (부양)해주면 고맙고, 안 해줘도 얘기는 안 할 것 같습니다."(62·남)

모 의료기기 회사가 운영하는 유튜브 '부모님연구소'에 출연한 중년 부모들의 대화 일부이다. 50~60대 4명이 둘러앉아 '자녀에게 용돈 얼마나 받나' 주제를 두고 15분가량 대화를 이어간다. 한 출연자(66)는 "자녀가 어릴 때 용돈을 주면서 나중에 월급의 20%를 줘야 한다"고 귀에 못이 박이도록 얘기했고 실제로 그리되고 있다고 한다. 셋은 정기적으로 받지 않고 생일·결혼기념일에 주는 대로 받고, 앞으로도 그럴 것이라고 한다. 59세 출연자는 "부모 부양이란 게 경제적인 것만 아니다. 돈으로 안 되는 게 부모·자식 관계이다. 존중, 배려, 사랑하는 마음이 부양이라고 생각한다"고 말했다.

'자녀가 부양해야' 18% 뿐

김영희 디자이너

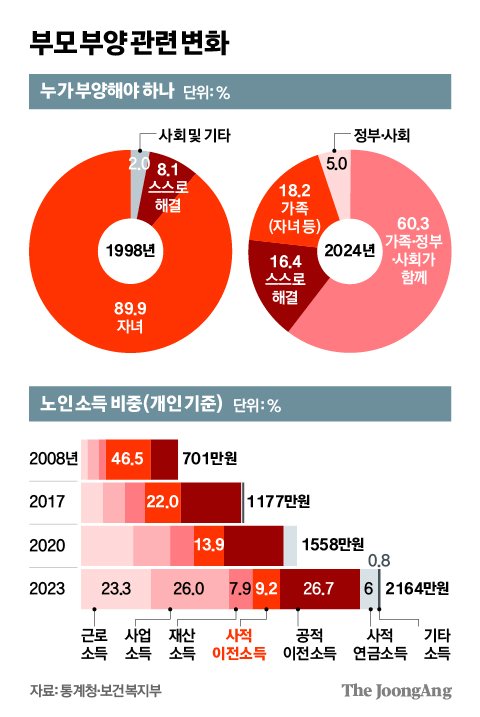

이들의 유쾌한 대화는 달라진 세태를 반영한다. 지난 12일 공개한 통계청 사회조사의 부모 부양 의식을 보면 '가족이 부양해야 한다'는 의견이 18.2%에 불과하다. 10년 전엔 31.7%였다. 좀 더 거슬러 올라가 보자. 1998년 사회조사의 '노부모 부양책임에 대한 태도' 항목을 보면 '자녀 책임'이라는 답변이 89.9%였다. '스스로 해결' 응답은 8.1%, 사회 및 기타는 2%였다. 당시만 해도 자식이 부모를 부양하는 게 당연하다고 여겼다.

이런 사회 분위기를 반영한 대표적인 정책이 있다. 2000년 시행한 국민기초생활보장제도이다. 부모가 빈곤해도 자녀가 능력 있으면 기초수급자가 될 수 없다(부양의무자 제도). 부모 부양이 자녀의 책임이라는 사회적 인식이 강했던 시절이다. 경제적 능력이 있는 자녀가 부모를 부양하지 않으면 정부가 나섰다. 노인에게 먼저 생계비를 지급하고, 자녀에게 돈을 받아냈다(구상권 청구). 정부의 이런 조치가 박수를 받았다. 일부 자녀는 울분을 토했다. "어릴 때 우리를 버리고 집 나갔다" "가정 폭력에 시달렸다" "아버지·어머니라고 할 수도 없다"고 했다. 그래도 이 제도는 20년 이상 유지됐다.

핵가족화·가족해체 등이 진행되는데도 꿈쩍하지 않았다. 특히 "집값·사교육비 때문에 우리도 먹고살기 힘든데, 왜 부모 부양을 강제하느냐"라는 볼멘소리가 커져도 바꾸지 않았다. 정부는 "그럴 분위기가 아직 아니다" "자칫 자녀 부양 의식이 약화할 수 있다"고 했다. 그러다 2017년을 시작으로 생계급여 대상자를 정할 때 적용하는 부양의무자 기준을 7차례에 걸쳐 조금씩 풀어왔다.

김주원 기자

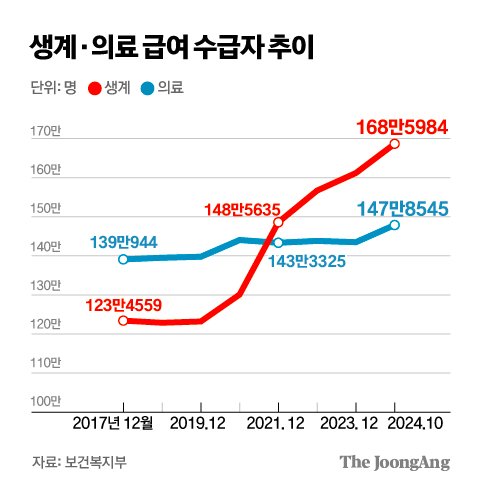

간주 부양비 낮춰 3000명 보호

하지만 또 다른 기초수급 제도의 하나인 의료급여 대상자의 부양의무자 기준은 거의 풀지 않다가 내년 1월 완화하기 시작한다. '간주 부양비'라는 걸 낮춘다. 현행 의료급여의 부양의무자 제도를 보자. 부모와 자녀의 소득·재산을 따져 수급자 여부를 결정하는데, 이 때 자녀의 소득의 일부를 부모 소득으로 잡는다. 그런데 자녀가 아들이면 소득의 30%, 딸이면 15%를 잡는다. 부모에게 이 만큼을 준다고 간주한다.

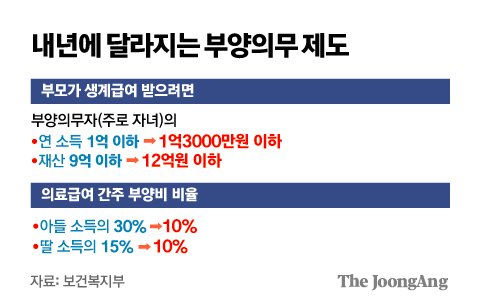

내년 1월 아들·딸의 이 같은 부양책임 차별을 없애고 10%로 낮춘다. 25년 만에 아들의 부담을 낮추는 셈이다. 그간 아들 선호 풍조가 사라진 점, 부양 의식이 흐려진 점 등을 반영했다. 부양비를 10%로 낮추면 3000명가량이 신규 수급자가 된다. 예산은 100억원(국비 기준) 들어간다. 2000년대 초반 기초생보제를 설계한 최영현 미래건강네트워크 이사(전 보건복지부 실장)는 "기초생보제 도입 당시 부양책임이 아들에게 있고 딸은 출가외인이라고 여겨 부양비를 차등화했다"고 설명한다.

그러나 지금은 다르다. 2010년 이후 공직에 입문한 복지부의 한 공무원은 "아들·딸의 차등 부양비를 보고 '왜 이렇게 돼 있지'라고 의아하게 생각했다"고 말한다. 시대 흐름과 동떨어진 채 한창 유지됐다. 최영현 이사는 "재산 상속에서 아들·딸 차별이 사라진 지 오래돼 부양비 차등도 진작 없앴어야 한다"며 "지금은 아예 부양비 자체를 없애는 게 옳다고 본다"고 말했다.

생계급여 부양의무 거의 폐지

내년 1월 기초수급자의 핵심 급여인 생계급여의 부양의무자 기준도 낮춘다. 지금은 자녀의 연 소득이 1억원을 넘으면 부모가 수급자가 못 되는데, 이를 1억 3000만원으로 낮춘다. 재산 기준(주거용)도 9억원에서 12억원(공시가격)으로 완화한다. 현행 기준 때문에 기초수급자가 되지 못하는 노인이 한 해 180명 정도에 불과하다. 내년에 더 낮추면 거의 사라질 듯하다. 복지부는 "사실상 폐지하는 것과 마찬가지"라고 말한다.

김주원 기자

부모 부양책임은 이제 '사회 책임'으로 옮겨가는 중이다. 통계청 사회조사에서 '가족·정부·사회가 함께 부양해야'라고 응답한 비율이 2014년 47.3%에서 지난해 60.3%로 늘었다. 노인실태조사(2023)도 비슷한 흐름을 확인할 수 있다. 노인의 소득(개인 기준) 중에서 자녀 등의 사적이전소득이 차지하는 비율이 2014년 23.8%에서 지난해 9.2%로 줄었다. 2008년에는 46.5%였다.

신성식 복지전문기자